Kurzbio Thomas Voigt auf Wikipedia

Hallo liebe Leser, es hat lange gedauert mit meiner Website, aber besser spät als nie. Wenn ich sage, dass ich dafür nicht die Zeit hatte, so ist das nur die halbe Wahrheit. Ich hatte oft schlichtweg keine Lust, mich durch den Berg von Texten, Files, Fotos, CDs und Videos zu arbeiten, der sich seit meinen ersten Veröffentlichungen im Jahr 1984 angesammelt hat. Doch irgendwann wurde die Beschäftigung mit dem eigenen „Lebenswerk“ ganz interessant: ich entdeckte einige Beiträge, die ich nicht mehr in Erinnerung hatte, vergass beim Durchlesen und Abhören alter Interviews völlig die Zeit – und stellte erstaunt und wehmütig fest, wie viel Zeit seither vergangen ist, wieviele Künstler, die ich getroffen habe, längst nicht mehr leben. Und wünschte mir, was sich so viele in meinem Alter wünschen: mit der Zeitmaschine zurück zu fahren um es diesmal, mit dem Wissen von heute, besser zu machen, wenigstens die gröbsten Fehler zu vermeiden.

So sehr ich Edit Piaf bewundere – „Je ne regrette rien“ ist leider nicht mein Song. Ich bereue so manches und muss damit meinen Frieden machen. Das betrifft weniger den Inhalt meiner Beiträge (mit den meisten kann ich gut leben) als meine Scheu, bei Auftraggebern anzuklopfen. Eigentlich müsste man so sein wie Einzi Stolz, die laut ihrer Tochter wie ein Bulldozer so lange gegen die Tür fuhr, bis sie aufging (und es kratzte sie gar nicht, wenn man sie deshalb „Die Lästige Witwe“ nannte). Ich verliere schon nach zweimal Nachfragen die Lust und warte lieber, bis von der anderen Seite was kommt. Sicher nicht die richtige Einstellung in heutigen Zeiten… Außerdem widerstrebt es mir, mich mit allem zu arrangieren und jedem nach dem Mund zu reden. Mit Machtmenschen komme ich bis heute nicht klar, jede Form von Gleichschaltung meide ich wie die Pest. Ich suche den Kontakt zu Individualisten; mit denen bin ich fast immer sehr gut ausgekommen, nicht nur in meinem Metier. Am meisten beeindrucken mich Menschen mit Zivilcourage. Ob Beate und Serge Klarsfeld, Ruth Bader Ginsburg oder Angestellte, die sich der Gehirnwäsche widersetzen – ich bewundere alle, die Widerstand leisten, wo Anstand und Gewissen es verlangen.

Für besonderes Sprachtalent kann ich mich immer begeistern (bei Gregor Gysi denke ich oft: nicht meine Partei, aber so müsste man reden können!), und ich habe ein besonderes Faible für Wortwitz: Ringelnatz, Karl Kraus, Erich Kästner, Noel Coward, Billy Wilder, Loriot, Roger Willemsen, Golden Girls, Joe Keenan, Walter Moers, Ralf König, Monika Gruber … doch je mehr wir uns der Jetztzeit nähern, desto übersichtlicher wird es, was solche „Unikate“ betrifft. In allen Bereichen. Vielleicht empfinde ich das so, weil ich schon sehr früh durch starke Persönlichkeiten geprägt wurde, im Leben genauso wie mittels Radio, Fernsehen, Bücher und Platten.

Es begann mit der Musiktruhe meiner Eltern. Meine Schwester und ich hatten damit mindestens so viel Spaß wie mit Schaukelpferd und Legosteinen. Hinter den Flügeltüren der Truhe standen riesige schwarze Scheiben, die uns in eine magische Welt entführten, Schellackplatten mit 78 Umdrehungen pro Minute. Und da gab’s nicht nur einen Märchen-Erzähler mit unverwechselbarem Ton (es war Eduard Marks, wie ich viel später festellte) sondern auch – Sänger.

Die ersten Sänger, die ich auf Platten hörte, lange bevor ich die Etiketten lesen konnte, waren Hans Albers („Auf der Reeperbahn“) und Lys Assia (mit der deutschen Version von Doris Days „Que sera sera“). Aber noch faszinierender fand ich die Opernstimmen: Rita Streich und Peter Anders in Querschnitten von Wiener Blut und Der Bettelstudent, Josef Metternich und Rudolf Schock mit Verdi-Arien. Zum 6. oder 7. Geburtstag bekam ich einen eigenen Plattenspieler, wechselte somit von Schellack auf Vinyl und sammelte fortan Sänger- und Operetten-LPs.

Mit dem Fledermaus-Querschnitt unter Robert Stolz begegnete ich meiner ersten Jugendliebe: Wilma Lipp. Ihre Rosalinde und später auch ihre Pepi in Wiener Blut fand ich schlichtweg hinreißend. Noch heute höre ich diese beiden Aufnahmen sehr gerne, und das nicht nur aus nostalgischen Gründen. Stolz und seine Sänger haben Charakter, Pep und Drive; und die gefürchtete Phrase der Rosalinde am Ende des ersten Aktes der Fledermaus (C-H-C-E) habe ich nie wieder so herrlich hochdramatisch gehört wie von Wilma Lipp.

Zu Weihnachten wünschte ich mir ihre Aufnahme der Zauberflöte. Doch obwohl ich meinen Eltern die Besetzung ganz genau aufgeschrieben hatte, lag unter der Tanne dann leider die falsche Königin der Nacht: nicht Wilma Lipp, sondern Silvia Geszty. Die Wiener Aufnahme unter Karl Böhm (Decca 1955) gab es nicht mehr im Laden, die musste bestellt werden, und bis zur Lieferung dauerte es mehrere Wochen. Mein Onkel versuchte mich mit der Berliner Böhm-Aufnahme (DG 1964) zu trösten, die er in seiner Sammlung hatte. Zwar bot diese mit Fritz Wunderlich und Franz Crass zwei herrliche Sänger – aber Roberta Peters als Königin der Nacht war für mich eher eine Adele im falschen Stück.

Meine zweite Jugendliebe war Martha Mödl. Nach einer TV-Produktion von Millöckers Bettelstudent, deren Hauptattraktion ihre Darstellung der Gräfin war, musste ich unbedingt wissen, was es von dieser faszinierenden Frau auf Platten gab. Im Laden entdeckte ich ihre Solo-LP mit dem Schlußgesang der Brünnhilde und die Fidelio-Aufnahme unter Wilhelm Furtwängler. Natürlich hätte ich mir damals nicht träumen lassen, dass wir Jahrezehnte später ein Interview-Buch verfassen und damit auf Tournee gehen würden.

Inzwischen war ich an mehreren Tagen in der Woche in der Evangelischen Kirchengemeinde meiner Heimatstadt Herdecke tätig: beim Kindergottesdienst in der Stiftskirche, als ehrenamtliche Kraft in der Gemeindebücherei sowie als Vorleser und Besucher im Seniorenheim. Dieser Lesekreis wurde von einer Presbyterin geleitet, die in Herdecke mit ihrem Mann ein Café betrieb. Sie spielte Klavier und Orgel und war mir menschlich und musikalisch ein großes Vorbild: Helene Humpe. Eines Nachmittags, als wir bei ihr zu Hause Platten hörten, erzählte sie mir von ihren beiden Töchtern: die eine studierte Musik, die andere Kunstgeschichte. Jahre später, als uns die Neue Deutsche Welle erreichte, u. a. mit dem Hit „Ich düse im Sauseschritt“, erfuhr ich zu meiner Verwunderung, dass meine verehrte Helene die Mutter von Annette und Inga Humpe war. Meine Verwandten kannten die beiden schon als Halbwüchsige, die im Café der Eltern mithalfen.

Was mich heute noch wundert: Diakon Cremer und die Presbyter trauten mir zu, während der Ferien den Küster zu vertreten – für einen 14jährigen immerhin eine ziemlich verantwortungsvolle Aufgabe. Aber es klappte alles prima, ich wurde auch für die nächsten Urlaubsvertretungen engagiert und konnte mir fortan einige Wünsche erfüllen. Vom ersten Lohn, das ich als Ersatzküster erhielt, kaufte ich den berühmten „Roten Ring“ aus Bayreuth. In der Tonkabine eines Plattenladens hatte ich den Ring-Vergleich gemacht. Und bei aller Bewunderung für die Klangeffekte bei Solti und die orchestrale Pracht bei Karajan – die Bayreuther Live-Atmosphäre gab letztlich den Ausschlag für Böhm und sein großartiges Ensemble. Windgassen, King, Rysanek, Silja, Adam, Neidlinger, Greindl, Böhme, Stewart… und in der Götterdämmerung gleich vier Brünnhilden: Nilsson, Mödl, Dvorakova und Dernesch. Ich weiß noch wie heute, dass ich stolz wie Oskar mit der wuchtigen 16-LP-Box auf den Knieen in der Strassenbahn sass und dachte: jetzt sollen alle sehen, dass ich den Ring nach Hause trage.

Die folgenden Jahre bis zum Abitur (1979) waren geprägt vom Platten hören. Als El Dorado für Sammler hatten mein Klassenkamerad Meinhard und ich Saturn in Köln entdeckt – damals als „größte Schallplattenschau der Welt“ beworben. Und da gab es wirklich alles, was das Herz begehrte, darunter auch meterweise „Piraten“ wie Furtwänglers Scala-Ring, die Callas-Mitschnitte aus Mailand und Mexiko oder Broadcast-Aufführungen von der MET. Mit klopfendem Herzen wühlten wir in den Schubkästen und kamen jedesmal mit reicher Beute nach Hause. Meinhard war zu diesem Zeitpunkt glühender Fan von David Bowie und Gustav Mahler, ich hatte meine Richard-Strauss-Phase, hörte jeden Tag die Elektra mit Inge Borkh und den Rosenkavalier mit Schwarzkopf/Ludwig/Karajan. Unsere gemeinsamen Platten-Abende waren Highlights im Alltag. Dritte im Bunde war Claudia, ein apodiktischer Karajan-Fan, was meine Begeisterung für Furtwängler nur verstärkte.

Als einzige im Trio spielte Claudia auch Instrumente. Mit ca. 10 Jahren hätte ich von einem Schützenbruder meines Vaters ein Klavier erben können, mit der Bedingung, dass ich auch Unterricht nehme. Genau das wollte ich aber nicht, Freunde hatten mir dringend abgeraten: „Dann musst du Czerny Etüden spielen, und das ist die Hölle!“ Damals war ich in solchen Dingen noch leicht zu beeinflussen und sagte nein. Ein Riesenfehler. Denn, so höre ich immer wieder, zumindest die Hände hätte ich gehabt fürs Klavierspielen.

Was wir neben dem gemeinsamen Musikhören zelebrierten: Zeichnen, eigene Ton-Aufnahmen (meist Schauspielszenen mit verteilten Rollen) und – Filme! Dazu gehörten die Klassiker von Hitchcock bis Billy Wilder, aber auch die deutsche Edgar Wallace-Serie, allein schon wegen Siegfried Schürenberg und Klaus Kinski. Und dann die Attitüde der Flickenschildt! Ob als Marthe Schwerdtlein in Gründgens‘ Faust-Film, in Dürrenmatts Besuch der Alten Dame oder als Lady Emily im Wallace-Klassiker Das Indische Tuch – ihr Geraune war die perfekte Vorlage, wenn man am Telefon die Stimme verstellen wollte. Jahre später traf ich eine Mehrfachbegabte in Köln, die sich gleichermaßen für Flicki begeistern konnte: Hella von Sinnen.

Mai 1979: Abitur bestanden, endlich frei! Nie werde ich dieses herrliche Gefühl vergessen, meinen Alltag selbst bestimmen zu können. Was mir die Zeit am Gymnasium immer wieder erträglich gemacht hatte, waren die Fächer Deutsch und Religion. Das lag aber weniger am Lernstoff als an den Lehrern, die uns für Schillers Maria Stuart oder die Religionskritik von Feuerbach wirklich begeistern konnten. Da war es fast logisch, dass ich diese meine Lieblingsfächer auch studierte. Musik kam schon deshalb nicht in Frage, weil ich kein Instrument spielte. Außerdem war mein musikalisches Interesse viel zu sehr auf Oper und Sänger fokussiert, und damit wäre ich bei den Musikwissenschaftlern wahrscheinlich nicht weit gekommen. Aber was konnte man mit Deutsch und Religion beruflich anfangen? Lehrer kam für mich nicht in Frage. Aber vielleicht Journalist? Schreiben hatte mir schon damals Spaß gemacht, vor allem über Musik. Möglicherweise käme ich auf diesem Umweg doch noch dazu, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen? Wie auch immer, ich schrieb mich an der Ruhr Uni Bochum ein: Altgermanistik als Hauptfach, Neugermanistik und Ev. Theologie als Nebenfächer, Abschluß Magister Artium. Und wenn auch die Uni Bochum mit ihrem Rohbeton-Look nicht gerade einladend wirkte (viel später erfuhr ich, dass dieser Baustil zu Recht Brutalismus genannt wird), so fühlte ich mich dort doch weitgehend wohl.

Warum Altgermanistik als Hauptfach, wo mich Thomas Mann und Hugo von Hofmannsthal doch viel mehr interessierten als Wolfram von Eschenbach? Ganz simpel: In der Altgermanistik war eine Hilfskraftstelle frei geworden, und die brauchte ich, um das Studium zu finanzieren. Ebenfalls studentische Hilfskraft bei Prof. Nellmann war Holger Noltze, heute Prof. Dr. Noltze. Auch er war eher in Opernhäusern als in der Altgermanistik zu Hause, doch im Gegensatz zu mir hatte er schon einige Arbeiten als Journalist abgeliefert. Ihm, den ich als Schreiber und Moderator immer sehr bewundert habe, verdanke ich einige wesentliche Impulse. Wer mich aber in diesen Jahren am meisten beeinflusste und ein Wegweiser für meine berufliche Zukunft werden sollte, war Jürgen Kesting. Seine Rundfunk-Sendungen und Artikel über Sänger, Gesangstechnik und -geschichte machten einen ungeheuren Eindruck auf mich. Und wenngleich ich mit seinen Beurteilungen oft nicht einverstanden war, so dachte ich immer wieder: Das ist genau mein Metier. Also nahm ich endlich Kontakt zu Redaktionen auf, um mich mit Probetexten als freier Mitarbeiter zu bewerben.

Die erste Redaktion, die ich aufsuchte, war das Opernmagazin Orpheus in Berlin. Chefredakteur Geerd Heinsen erkannte sofort mein Faible für legendäre Sänger, mochte meine Texte und beauftragte mich mit einem Portrait und einer Premierenbesprechung. Für das Portrait wählte ich die Sopranistin Marta Fuchs, deren Wagner- und Liedaufnahmen ich sehr schätzte, vor allem ihre Einspielung des Erlkönig mit Michael Raucheisen. Jahre später erzählte mir Anneliese Rothenberger folgende Geschichte des Plattenproduzenten Walter Legge. In seinen jungen Jahren war dieser Assistent von Sir Thomas Beecham am Royal Opera House in London. Beecham suchte nach einer Sängerin für die Ariadne, und so schickte er Legge nach Dresden, um zu prüfen, ob eventuell Marta Fuchs in Frage käme. Legge telegrafierte an Beecham: MARTA FUCHS WONDERFUL! Worauf Beecham zurück schrieb: I BELIEVE THAT! BUT HOW DOES SHE SING?

Die Aufführung, die ich für den Orpheus besprechen sollte, war Händels Xerxes in Hagen im Oktober 1984. Will Humburg dirigierte, Hannes Brock sang die Titelrolle, Luba (damals noch Lubica) Orgonasova die Atalanta. Bei der nächsten Premiere in Hagen, Verdis Traviata, lernte ich die drei kennen, und ihnen verdanke ich einige prägende Theatererlebnisse. Hannes zähle ich seither zu meinen engsten Freunden; ich habe viel von ihm gelernt, und er hat mir in schwierigen Lebensphasen sehr geholfen.

Ermutigt durch die positive Resonanz auf meine Beiträge im Orpheus, nahm ich Kontakt zu den Redaktionen von Fono Forum und Opernwelt auf. Mein Debüt beim Fono Forum war ein Portrait zum 80. Geburtstag von Gottlob Frick, dem „König der Bässe“. Daraufhin erhielt ich meinen ersten Leserbrief, verfasst von Hans Hey, dem Präsidenten der Gottlob-Frick-Gesellschaft. Seither ist der Kontakt zu ihm nie abgerissen, und beim alljährlichen Sängertreffen der Frick-Gesellschaft bin ich regelmäßig als Moderator und Interviewer dabei. Einmal hatten wir fünf Königinnen der Nacht an einem Tisch, incl. Wilma Lipp. Das gibt’s nur dort.

Oktober 1986: erstes Interview mit einer Operndiva. Leonie Rysanek, meine dritte große Jugendliebe, gab in Bonn noch einmal die Chrysothemis (eine Partie in der sie jahrezehntelang den Maßstab setzte und bis heute unerreicht geblieben ist). Dass sie sich auf einen Anfänger einliess und ihm anderthalb Stunden ihrer Zeit schenkte, darüber kann ich mich heute nur wundern. Die großen Erfolge ihrer letzten Bühnenjahre, vor allem als Küsterin in Jenufa, erfüllten mich mit kindlicher Begeisterung und Verehrung, ihr Tod im Frühjahr 1998 traf mich hart. Ich vermisse sie sehr.

Ab der Spielzeit 1987/88 berichtete ich regelmäßig über Opern-Neuproduktionen im Rundfunk. Der erste Bericht war für Radio Dortmund, über die Dortmunder Neuinszenierung von Ariadne auf Naxos. Dieses Live-Debüt war sicher kein Ruhmesblatt: vor Aufregung blieb mir buchstäblich die Spucke weg, die Zunge klebte am Gaumen. Aber das besserte sich von mal zu mal, und irgendwann machte mir das Sprechen vorm Mikrophon so viel Spaß, dass ich sogar die Herausforderung annahm, eine Dreistundensendung mit dem Titel Schönen Sonntag zu moderieren. Mit dem Redakteur Winfried Fechner und meinem geschätzten Kollegen Klaus Leymann waren diese Sonntage in Dortmund meist mehr Vergnügen als Arbeit. In diesem Rahmen machte ich auch meine ersten Interview-Portraits für den Funk: Leonie Rysanek, Ljuba Welitsch, Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Marilyn Horne und Birgit Nilsson. Und endlich lernte ich auch Martha Mödl kennen: als sie in Düsseldorf als Golde in Anatevka gastierte, kam sie für ein langes Interview ins Studio.

Mittlerweile schrieb ich regelmäßig für die Opernwelt. Chefredakteur Imre Fabian und sein Stellvertreter Gerhard Persché beauftragten mich zunehmend mit Interviews, Portraits und Platten-Rezensionen, und sie gaben mir auch eine eigene Kolumne, das TV-Tagebuch. In OPER 1988, dem Jahrbuch der Redaktion, erschien mein bis dahin umfangreichster Beitrag: eine kritische Würdigung von Karajans Opern-Aufnahmen.

Wenig später bat mich Jürgen Kesting, für sein Callas-Buch eine Discographie zu erstellen. Wenngleich es sich dabei „nur“ um eine aktuelle Liste der verfügbaren Aufnahmen handelte, so empfand ich diesen Auftrag doch als Ritterschlag und war mächtig stolz an seinem Werk mitwirken zu dürfen, das ich nach wie vor als eines der bedeutendsten Beiträge zum Phänomen Callas schätze. Ähnlich ging es mir fast zwanzig Jahre später, als Kesting mich fragte, ob ich die aktualisierte Fassung seines Lebenswerkes Die großen Sänger gegenlesen könnte. Die 2500 Seiten durchzugehen und mit Fragen und Anmerkungen zu versehen empfand ich als große Ehre.

Im Frühjahr 1992 holte mich Imre Fabian in die Opernwelt-Reaktion. Sein Plan war, dass wir die Zeitschrift in den kommenden Jahren gemeinsam machen und ich 1995 sein Nachfolger werden sollte. Doch unser Verleger Erhard Friedrich und die Redakteure der Schwestern-Zeitschrift Theater Heute hatten andere Pläne. Ihnen war Fabian zu konservativ, und offenbar fürchteten sie, dass ich seine Linie fortsetzen würde. Also schickten sie Fabian im Frühjahr 1993 vorzeitig in den Ruhestand (auf menschlich nicht sehr feine Art) und besetzten die Redaktion mit Manuel Brug und mir. Einen Chefredakteur sollte es fortan nicht mehr geben, als Volontär wurde Stephan Mösch eingestellt. Es war eine in vieler Hinsicht schwierige Konstellation, und die Erstellung des Jahrbuchs 1993 neben der monatlichen Heftproduktion war die bislang größte Stressphase meines Berufslebens. Mein Rettungsboot in dieser Zeit (und auch später) war mein Vorgänger Gerhard Persché, der uns zum Glück als ausgezeichneter Autor und Ratgeber weiterhin erhalten blieb. Nach ca. anderthalb Jahren wechselte Manuel zur Wochenpost, später nahm Stephan seine Stelle ein, und bis zum Sommer 1996 leiteten wir gemeinsam, wenn auch nicht reibungslos, die Geschicke der Opernwelt.

Während dieser Jahre lebte ich in drei Welten: 10 Tage auf Reisen, 10 Tage Schreibarbeit und Organisation in Köln (dort wohne ich seit 1993) und 10 Tage Heftproduktion im Friedrich Verlag Berlin. Diese Struktur war prinzipiell nicht schlecht, und wegen der Opernreisen und Begegnungen mit Künstlern wurde ich sicher von vielen beneidet – aber irgendwann stellte ich fest, dass ich nirgendwo zu Hause war. Eine unglückliche Liebesgeschichte in Berlin kam hinzu, und so nahm ich ein Angebot aus Köln an: Promotion Manager bei EMI Classics. Dorit Adenauer, mit der ich seit Jahren in gutem Kontakt stand, hatte das Engagement vermittelt, und sie war in der Eingewöhnungsphase eine große Hilfe. Denn obschon es bei der Opernwelt oft schwierig gewesen war – bei EMI Classics wehte ein deutlich rauerer Wind. Das Inhaltliche zählte nicht viel, auch nicht die Geschichte und das künstlerische Renommee des legendären HMV/EMI-Labels. Es drehte sich alles um Verkaufszahlen, und fast schon verzweifelt versuchte die Kölner EMI-Tochter (ehemals Electrola) die große Mutter in London mit vorzeigbaren Profiten aus Eigen-Produktionen zu besänftigen.

Topseller im deutschen EMI-Katalog waren in den frühen 1990er Jahren die Aufnahmen von Sabine Meyer gewesen, doch mittlerweile waren die CD-Umsätze allgemein derart stark zurück gegangen, dass der Erfolgsdruck auf das Kölner Klassik-Team immer stärker wurde. Ich erinnere mich an ein Meeting, bei dem Helmut Fest, Managing Director von EMI Germany, auf seine Kölsche Art sagte: „Frünnde, mit der Platt von der Meyer, dat muss afjonn! Söns hätt für die Klassik die Jottesdämmerung bejonne!“ – Also versuchte man es immer wieder mit Best-of-Compilations und Crossover-Produkten. Eines davon war das Album Eine Frau für jede Tonart mit Hera Lind; dort ist sie u.a. mit der Habanera aus Carmen und in Duetten mit ihrer WDR-Chorkollegin Marion Schoeller zu hören. Die Überlegung „Wer so viele Bücher verkauft, wird auch einige CDs verkaufen“, erwies sich leider als Trugschluß, zumal die CD mehr als doppelt so teuer war wie eines der Bücher. Immerhin, mit Hera Lind verstand ich mich prima, nicht zuletzt weil sie ihre Fähigkeiten als Klassik-Solistin ganz nüchtern betrachtete. Als sie mit ihrem vierten Kind schwanger war, fragte sie: „Weisst du nicht nen guten Namen für’n Mädchen? Muss aber mit F sein, die anderen drei beginnen auch mit F.“ Da ich mich zu diesem Zeitpunkt intensiv mit Fritzi Massary beschäftigte, erwiderte ich: „Fritzi!“ – Zwei Monate später schickte mir Herlind (so ihr bürgerlicher Name) eine Seite aus der Bunten: „Nur zwei Stunden, schon war Fritzi da.“

Das künstlerisch dankbarste Projekt, dass ich als PR-Manager bei EMI Classics betreuen durfte, war die allererste offizielle Celibidache Edition. Bekanntlich verachtete Celi das Medium Schallplatte, für ihn waren die rotierenden Scheiben „tönende Pfannkuchen“. Nach seinem Tod konnten mein EMI-Kollege Stefan Piendl und der Vorstand der Münchner Philharmoniker Celibidaches Witwe Joana und Sohn Serge davon überzeugen, eine Auswahl der Münchner Mitschnitte herauszubringen. Noch heute wird mir warm ums Herz, wenn ich diese schön gestalteten Boxen anschaue. Auch wenn Celis Tempi mitunter reichlich Wasser auf die Mühlen seiner Kritiker geben (markantestes Beispiel: die lähmend langsame Meistersinger-Ouvertüre) vermittelt diese Kollektion doch sehr viel von der einzigartigen Persönlichkeit dieses Musikers und Philosophen.

Wegen der gegenseitigen Wertschätzung von Celibidache und Furtwängler und aufgrund ihrer gemeinsamen Geschichte im Berlin der Nachkriegszeit kontaktierte ich Elisabeth Furtwängler (Witwe des Dirigenten und Großmutter von Maria Furtwängler) für eine größere Gesprächsrunde zur Präsentation der Celibidache Edition beim ECHO Klassik in Hamburg. Unsere Begegnungen und Gespräche zähle ich zu den schönsten Momenten in diesen Jahren. Körperlich und geistig war sie ungeheuer vital, wirkte mit Ende 80 wie Mitte 60. Ich liebte ihren Humor. „So! Jetzt fahre ich Sie zum Bahnhof!“ – „Das ist lieb, aber ich habe schon ein Taxi bestellt.“ – „Ha! Sie haben Angst! Weil ich so alt bin!“ — Sie war 90, als sie mir bei der Geburtstagsfeier für Martha Mödl „eine entsetztliche Dummheit“ gestand. „Wie heißen die Bretter mit den Rollen drunter?“ – „Skateboard heißen die. Sie haben doch nicht etwa versucht damit zu fahren?“ – „Doch! Und bin sofort auf die Schnauze gefallen!“ – „Warum machen Sie solche Sachen?“ – „Eitelkeit. Ich weiß, ich bin steinalt. Aber ich fühl mich doch nicht so!“

Da ich während meiner EMI-Zeit auch Anneliese Rothenberger zu betreuen hatte, war ich dabei, als Alfred Biolek für Boulevard Bio, Viermal hohes C ein bemerkenswertes Quartett präsentierte: Anneliese Rothenberger, Gwyneth Jones, Inge Borkh und Marta Eggerth. Anneliese und Inge kannte ich bereits von Gesangswettbewerben in Wien, die beiden anderen traf ich zum ersten Mal, und nach der Sendung hatte ich das große Vergnügen beim Dinner neben Marta Eggerth zu sitzen. 2009 später gab sie ein wunderbares Interview für unsere Robert-Stolz-Doku, sang noch mal einige Phrasen aus den Filmen, die sie in den frühen 1930er Jahren gedreht hatte, darunter „Ich sing mein Lied heut nur für dich“. Der Moment in der Doku, wenn die 97jährige parallel zum Film der 22jährigen singt, berührt mich heute noch sehr. Eine Künstlerin in einer Aufnahme zu spiegeln die 75 Jahre alt ist – diesen Fall hatte ich nur noch nur bei Inge Borkh, als wir zu ihrem 90. Geburtstag das Hörbuch Ein Theaterkind herausbrachten und in diesem Kontext auch ihre allererste Aufnahme spielten, eine private Schellackplatte der 15jährigen.

Die meisten freien Stunden des Jahres 1997 verbrachte ich mit meinem ersten Buch-Projekt: Gespräche mit Martha Mödl. Wir trafen uns, wo immer sie auftrat, manchmal auch in Grünwald, wo sie seit Anfang der 1970er Jahre wohnte. Unser Buch kam im Frühjahr 1998 heraus und fand so große Resonanz, dass wir in den folgenden Jahren mit Gesprächsabenden auf Tour waren: Wiener Staatsoper, Deutsche Oper Berlin, Hamburgische Staatsoper, Prinzregentheater München, Bayreuther Festspiele, Düsseldorf, Köln, Trier, Kaufhaus Dussmann in Berlin, Expo Hannover… immer wieder gab es neue Anfragen, und meist dauerte die anschließende Signierstunde länger als die Veranstaltung. In diesen Jahren wurde aus der beruflichen Beziehung eine Freundschaft; dass wir in der Branche „Harold und Maude“ genannt wurden, nahm ich als Kompliment.

Bei einer Ikone wie Martha Mödl waren natürlich oft auch Intendanten und Kollegen anwesend. In München übernahm August Everding die Begrüßung, in Berlin Götz Friedrich, in Düsseldorf war Astrid Varnay im Publikum, in Trier Anja Silja.

Mein Plan, die drei Brünnhilden der Wieland-Wagner-Ära an einen Tisch zu bringen, scheiterte leider daran, dass sich Birgit Nilsson einer Operation unterziehen musste; für sie sprang Ingrid Bjoner ein, und so war es das Trio Mödl-Varnay-Bjoner, das ich im Sommer 2000 im Münchner Cuvilliestheater interviewte. Zweimal gab es einen Duo-Abend Martha Mödl-Hans Hotter, einmal auch die Konstellation Mödl-Thielemann, nach einer gemeinsamen Aufführung von Schillings‘ „Hexenlied“ an der Deutschen Oper Berlin.

Trotz Celibidache Edition und der schönen Zemlinsky-Serie mit James Conlon – der Alltag bei EMI Classics wurde immer schwieriger, die Stimmung bei den Meetings immer düsterer. Der große CD-Boom war vorbei, das stattliche Firmengelände der EMI-Electrola am Maarweg sollte verkauft werden, und natürlich wurde auch gemunkelt, dass die Zahl der Beschäftigten deutlich reduziert werden sollte. Inzwischen war das FonoForum von München in die Eifel gezogen, auf die Burg Veynau, und der neue Verleger, der Berliner Reiner H. Nitschke, bot mir die Chefredaktion an. Kurz zuvor hatte es einen Relaunch gegeben, der aber bei vielen Lesern überhaupt nicht gut ankam. Also war es die vordinglichste Aufgabe, dem Heft wieder einen attraktiven Look zu geben und die Leser zu beruhigen – was mit Hilfe der Redakteure Gregor Willmes und Jörg Hillebrandt sowie der Layouterin Catherine Omiridou (die den Relaunch nicht zu verantworten hatte) auch gelang. Hinzu kam, dass uns viele gute Autoren die Treue hielten und einige neue hinzukamen, die zur Verjüngungskur des nunmehr 42 Jahre alten Magazins beitrugen.

Wenn ich mir heute die Inhaltsverzeichnisse von Opernwelt und FonoForum durchschaue, wundere ich mich, was ich in diesen Jahren alles geschrieben habe; vieles davon hatte ich völlig vergessen. Aber ich weiß noch, dass es Jahre der permanenten Übermüdung waren: auf der Rückfahrt von Burg Veynau nach Köln, die ungefähr eine halbe Stunde dauert, kämpfte ich regelmässig mit dem Sekundenschlaf, und manchmal musste ich auf einem Parkplatz Halt machen um 20 Minuten zu dösen.

Als Chefreakteur des FonoForum hatte ich insgesamt 66 Ausgaben zu verantworten; einige Cover der „Blauen Phase“ gefallen mir noch heute, vor allem das mit Leontyne Price. Was in dieser Zeit etwas zu kurz kam, waren Opernbesuche. Zwar ergaben sich nach wie vor attraktive „Gastspiele“, so in Monte Carlo, dank der dortigen Pressefrau Suzy Lefort, die mich nach wie vor zu den Premieren einlud. Doch überfiel mich bei solchen Ausflügen oft Sehnsucht nach alten Zeiten. Auch wenn ich beruflich nie so etwas wie Routine kennen gelernt habe – die Arbeit für’s FonoForum fand in erster Linie am Schreibtisch und im Hörraum statt, ging es hier doch hauptsächlich um Tonträger. Insofern war ich nicht völlig am Boden zerstört, als mir Reiner H. Nitschke im November 2003 mitteilte, dass er nicht länger in der Lage sei, drei Redakteure für’s FonoForum zu unterhalten. Natürlich war die Aussicht, wieder Freelancer zu sein mit existentiellen Sorgen verbunden; doch nach dem ersten Schock nahm ich die Kündigung als Chance für Neues und wünschte meinem Nachfolger Gregor Willmes alles Gute.

Wieder freischaffend tätig, pflegte ich vor allem die Kontakte zu Rundfunk- und Fernseh-Stationen, machte regelmässig Premierenberichte für Kultur Heute im Deutschlandradio, verfasste Booklettexte und Künstlerportraits. Attila Csampai, dessen Arbeiten mich ähnlich stark geprägt hatten wie die Werke von Jürgen Kesting, engagierte mich für Interpretationsvergleiche auf BR 2 und für einen Vortrag über Dimitri Mitropoulos bei den Gustav Mahler Musikwochen in Toblach.

Dimitri Mitropoulos

Durch den Kontakt zu Eva Wunderlich und deren Kinder Wolfgang und Barbara kam ich zu meiner ersten TV-Doku: Fritz Wunderlich. Leben und Legende. Diese Produktion war eine ungeheuer lehrreiche Zeit. Mit Interviews kannte ich mich natürlich aus, mit Filmschnitt auch (durch meine Arbeit mit Anca Monica Pandelea für die ZDF-Serie Apropos Musik); doch die Geschichte von Fritz Wunderlich in nur 55 Minuten filmisch zu erzählen war eine große Herausforderung. Von Thomas Stähler, der schon bei etlichen Dokus Regie geführt hatte, konnte ich viel lernen. Und Wolfgang Wunderlich war und ist ein wahrer Glücksfall: wie nur wenige hat er ein Gespür für das „richtige“ Timing im Zusammenführen von Bildern und Musik. Ob von den Eltern in die Wiege gelegt oder erarbeitet – bei ihm harmoniert der Bildschnitt immer mit der Musik. Mittlerweile haben Wolfgang und ich eine Reihe von Dokumentarfilmen herausgebracht, die regelmäßig in den Öffentlich-Rechtlichen gezeigt werden, u. a. über Lisa Della Casa, Elisabeth Schwarzkopf, Robert Stolz und Birgit Nilsson sowie die Dokus Hochleistungssport Operngesang und Berlin 1930.

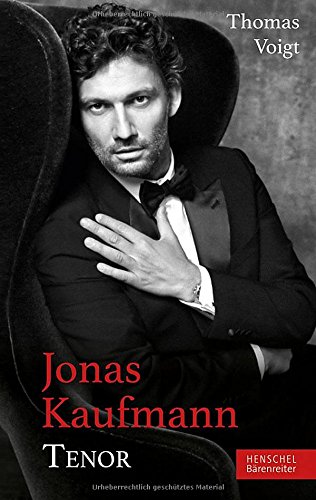

Der Film über Fritz Wunderlich öffnete uns einige Türen. Als nächstes Projekt schlug Karl Thumm vom SWR einen „aktuellen Tenor“ vor. Unsere Wahl fiel auf Jonas Kaufmann, den ich bereits zwei, drei Mal interviewt hatte. Da das Budget ziemlich schmal war, mussten wir uns auf wenige Drehorte beschränken: im Mittelpunkt des Films Ein ganz normaler Held standen eine Neuproduktion der Carmen in Zürich und ein Liederabend bei der Schubertiade in Schwarzenberg. Leider konnten wir den Durchbruch zur Weltkarriere, die ihm sein sensationelles Debüt an der MET im Februar 2006 gebracht hatte, nicht mit Neu-Drehs an den großen Opernhäusern der Welt dokumentieren. Dennoch fand der Film überwiegend positives Echo, und mir sollte er ein neues weites Feld eröffnen: Biograf, Pressesprecher und Medienmanager von Jonas Kaufmann.

Wiederholt hatten Verlage bei Jonas wegen einer Biografie angefragt, doch seine Antwort war stets dieselbe: „Viel zu früh!“ Als es aber diverse Anzeichen dafür gab, dass jemand ohne seine Zustimmung ein Buch über ihn schreiben wollte, war er gezwungen, schnell zu handeln. Er rief mich an, und wir verständigten uns auf eine Biografie in Interviewform. Fast zur selben Zeit meldete der Henschel Verlag sein Interesse an, ein Buch mit ihm zu veröffentlichen, am liebsten zu seinem Bayreuth-Debüt im Sommer 2010. Viel Zeit blieb uns nicht, bis zur Abgabe des Manuskripts waren es nur wenige Monate. Die letzten Wochen vor der Deadline waren ein einziger Wettlauf mit der Zeit. Aber wir schafften es und konnten gleich am Tag nach der Lohengrin-Premiere unser gemeinsames Werk in einer Bayreuther Buchhandlung präsentieren.

Die Veranstaltung war so gut besucht, dass der Buchhändler irgendwann wegen des großen Andrangs die Ladentür abschließen musste. Nach der Präsentation richtete ein Besucher dieselbe Frage an Jonas, die ihm Angela Merkel am Abend zuvor auf der Premierenfeier gestellt hatte: „Sind denn auch russische Partien in der Planung? Der Hermann in Pique Dame wäre doch eine Bombenrolle für Sie!“ – „Liebend gern“, hatte Jonas erwidert, „aber erst mal muss ich Russisch lernen.“ Was die Kanzlerin lachend mit der Bemerkung quittierte: „Na, sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie Nachhilfe brauchen.“ Auf die Publikumsfrage gab Jonas dann sinngemäß dieselbe Antwort: „Erst mal muss ich Russisch lernen.“ Worauf ich herausplatzte: „Aber du hast ja seit gestern eine prominente Lehrerin!“ Jonas, sichtlich in die Bredouille gebracht, berichtete nach einigem Zögern vom Dialog mit der Bundeskanzlerin. Am nächsten Tag stand es in allen Zeitungen: ANGELA MERKEL BIETET JONAS KAUFMANN RUSSISCH-NACHHILFE AN.

In den Jahren 2008 bis 2010 hieß es für mich: zurück zur Uni, diesmal nach Dortmund und diesmal als Dozent. Holger Noltze war inzwischen Professor für Musik und Medien/Musikjournalismus an der TU Dortmund, und an seinem Lehrstuhl war eine auf zwei Jahre befristete Stelle zu besetzen. Ich bewarb mich, bekam die Stelle und machte dort hauptsächlich Seminare zum Thema Hören lernen bzw. Interpretationsvergleiche von Aufnahmen und Aufführungen. Die Arbeit mit den Studierenden machte mir großen Spaß, ebenso der Austausch mit meinem geschätzten Kollegen Michael Stegemann (seit 2002 dort Prof. für Historische Musikwissenschaft), nur ging sie leider viel zu früh zu Ende.

Immerhin, zwei Gastspiele habe ich seither an einer Uni gegeben, beide Male an der Université de Montreal in der von Mariella Pandolfi und Laurence McFalls initiierten Reihe Politique et Musique. Beim ersten Vortrag ging es um Tauber, Lehar und den Tonfilm bzw. die Vertreibung jüdischer Künstler aus der „Traumfabrik“ in Berlin. Das war quasi die Fortsetzung der Jonas-Kaufmann-Projekte Du bist die Welt für mich und Berlin 1930. – Das Thema der anderen Lecture hat mich schon immer beschäftigt: Karajan vs. Furtwängler – ein Politikum im Dritten Reich. Für die französische Buchausgabe Création, Dissonance, Violence habe ich die Lesung überarbeitet und erweitert, die deutsche Fassung findet ihr hier:

Karajan vs. Furtwängler

Gesungen hab ich schon immer gern, aber Jahrzehnte nur zu Hause und in der Gesangsstunde. Bis zum Stimmbruch hatte ich zwar nie die Höhe für eine Königin der Nacht, aber immerhin ging die Stimme bis zum c; Partien wie Ortrud und Tosca hatte ich durchs Platten-Hören in kurzer Zeit „drauf“ und konnte sie locker mitsingen. Nach dem Stimmbruch mussten es natürlich gleich die großen Verdi-Arien sein. Endlich schmettern wie mein Idol Josef Metternich! Doch wie die Aufnahmen auf dem Cassettenrecorder erbarmungslos zeigten, klafften Wunsch und Wirklichkeit weit auseinander. Was auf den Bändern zu hören war, klang zwar sehr inbrünstig und von der Diktion auch ganz engagiert – aber ich tönte wie ein Nebelhorn. Nach dem ersten Schreck dachte ich: Was solls, Verdi liegt dir einfach zu hoch. Und so studierte ich munter das tiefere Fach: Sachs, Beckmesser und Hagen, Großinquisitor und Scarpia, Pizarro und Baron Ochs – alles Partien, von denen ein Pubertierender tunlichst die Finger lassen sollte. Aber ich fand diese Rollen einfach viel dankbarer als Papageno und Figaro. Also schmetterte ich ohne jede Technik lange Zeit aus Lust und Laune die schwersten Brocken.

Bei meiner ersten Gesangsstunde – Hannes Brock hatte mich zu seiner Lehrerin Friedel Becker-Brill mitgenommen – war ich bereits 25. Um all die Fehler und Unarten, die sich in elf Jahren festgesetzt hatten, aus meinem System zu löschen, hätte ich wahrscheinlich weitere elf Jahre gebraucht. Doch brachten mir die Stunden bei Friedel Becker, es werden um die dreißig gewesen sein, Einsichten und Kenntnisse, die für meine Arbeit als Musikjournalist und Interviewer von großem Nutzen waren. Vor allem lernte ich als Zuhörer bei den Gesangsstunden anderer. Was ich in dieser kurzen Zeit natürlich nicht lernen konnte: wie man die Hemmungen überwindet öffentlich zu singen, wie man den Körper dazu bringt, dass die Stimme vor Publikum genauso läuft wie in der Gesangsstunde. Und so dauerte es noch Jahrzehnte bis ich mich endlich traute, vor Zuhörern zu singen. Nicht Opern-Arien, das wäre zu riskant gewesen, aber Everblacks von Georg Kreisler („Tauben vergiften im Park“, „Der Tod, das muss ein Wiener sein“) und Evergreens wie „Komm mit nach Varasdin“, das „Diwanpüppchen“ und „Es muss was Wunderbares sein“. Dass es schließlich dazu kam, verdanke ich dem Pottcast-Ensemble in meiner Kölner Lieblingskneipe Ruhrpott (der Wirt stammt aus Bochum). Einmal im Monat gibt es dort ein Konzert mit bunt gemischtem Repertoire. Im ersten Jahr war ich der Moderator, und inzwischen trete ich dort mit Chansons, Operettennummern und Popsongs auf. Wie in all den Jahren des Platten- und Live-Hörens habe ich auch hier am meisten durchs Zuhören gelernt. Elisabeth Schwarzkopf hatte schon recht: „Man singt mit den Ohren“.