„Als wäre es das erste Mal“

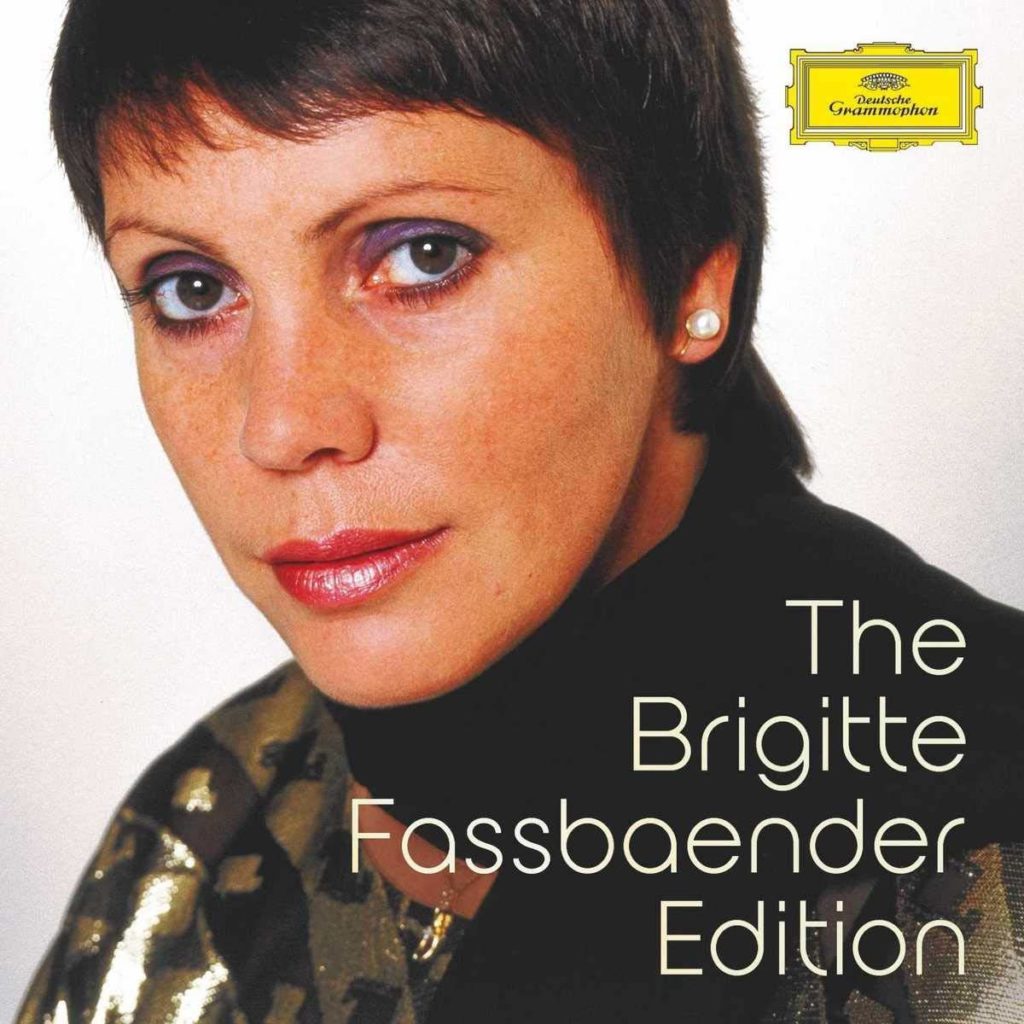

Brigitte Fassbaender im Gespräch mit Thomas Voigt

Liebe Brigitte Fassbaender, wenn man sich den Inhalt dieser Geburtstags-Kollektion vor Augen führt, könnte man meinen, dass Ihnen das Liedrepertoire näher steht als die Oper.

Heute ja. In meinen ersten Jahren als Sängerin war das natürlich anders. Man muss sich erst in der Oper einen Namen machen, um das Publikum in einen Liederabend zu locken. Aber ich habe von Anfang an Konzert und Liedgesang intensiv miteinbezogen. In meinen letzten Jahren habe ich allerdings hauptsächlich Lieder gesungen. Ich finde, da gibt’s einfach mehr zu entdecken. Und man ist sein eigener Herr. Was natürlich auch bedeutet, dass man, zusammen mit dem Partner am Klavier, die gesamte Verantwortung für den Abend trägt.

Leonie Rysanek sagte einmal: „Ich möchte eine andere Person auf der Bühne sein, nicht ich selbst. Ich möchte mich hinter einer Figur, einer Maske, einem Kostüm, einem Scheinwerfer verstecken. Deshalb gebe ich keine Liederabende und auch nicht so gern Konzerte.“

Dass man sich nicht hinter dem ganzen Bühnenzauber verstecken kann, finde ich ja gerade das Herausfordernde! Es gibt nur ganz wenige Situationen, wo man derart exponiert und gefordert ist wie bei einem Liederabend. Und die Inhalte sind da oft spannender. Gute Texte haben mich immer inspiriert. Und wo findet man die schon in der Oper, von Mozart/da Ponte und Strauss/Hofmannsthal mal abgesehen? Das Genre „Literaturoper“ ist doch sehr überschaubar. Aber die Verbindung von Musik und Schauspiel, von Singen und Darstellen hat mich immer sehr gereizt, ich war auf der Opernbühne mit Leib und Seele singende Schauspielerin

Sie waren in diesem Punkt familiär vorgeprägt: Ihr Vater war der Bariton Willi Domgraf-Fassbaender, ihre Mutter die Schauspielerin Sabine Peters.

Ich bin in einem klassischen Künstlerhaushalt aufgewachsen. Geschichten erfinden, Leute beobachten und nachahmen, sich Verkleiden, das alles gehörte zu meinem Alltag. Das Singen kam bei mir erst viel später, am Ende der Schulzeit. Es hat lange gedauert, bis mein Vater von meinem Singen erfuhr, und zwar mit einem Tonband, das ich ihm damals nach Nürnberg schickte, wo er inzwischen als Oberspielleiter am Opernhaus tätig war und eine Gesangsklasse am Konservatorium hatte. Seine Reaktion war sehr spontan und positiv: „Komm zu mir, ich bilde dich aus.“ So kam der Stein ins Rollen.

Bühnendebüt am 1. April 1961 an der Bayerischen Staatsoper, damals noch im Prinzregententheater, als Vierter Page im „Lohengrin“, als zweite Rolle gleich der Niklaus in „Hoffmanns Erzählungen“. Dann die ersten Auftritte vor Fernseh-Kameras, u. a. in Strauss‘ „Intermezzo“ an der Seite von Ferry Gruber, in „Amelia geht zum Ball“ mit Ingeborg Hallstein, in „Eugen Onegin“ neben Fritz Wunderlich.

Ach, der Fritz! Wir als Liebespaar – das musste ich gar nicht spielen, man konnte ja gar nicht anders als sich in Fritz Wunderlich zu verlieben. Schön, dass das damals vom Fernsehen aufgezeichnet wurde. Bald danach kamen auch die ersten Platten-Aufnahmen.

In Ihrer sehr umfangreichen Diskographie gibt es eine auffällige Lücke: es fehlt eine Studio-Aufnahme des „Rosenkavalier“.

Die ist leider nie zustande gekommen, aber nun gibt es ja von der wunderbaren Münchner Schenk-Rose-Inszenierung eine Fernseh-Aufnahme und mehrere Live-Mitschnitte, so dass man jederzeit nachvollziehen kann, warum heute noch so viele davon schwärmen, wie herrlich diese „Rosenkavaliere“ mit Carlos Kleiber waren.

Was machte ihn und sein Musizieren so einzigartig?

Die Verbindung von Detailbesessenheit und absoluter Hingabe! Jeder „Rosenkavalier“, jede „Fledermaus“ war so spannend wie bei einer Premiere. Routine kam gar nicht zustande, es war immer so, als würde man das Stück zum ersten Mal singen. Ich hatte immer Schwierigkeiten mit Dirigenten auf Augenhöhe umzugehen, meist weil sie autoritär bis diktatorisch waren. Aber Kleiber habe ich, obwohl er mimosenhaft empfindlich war, immer als sehr umgänglich empfunden. Er war sehr lustig und kollegial.

Welche Erinnerungen haben Sie an die gemeinsame Dresdner „Tristan“-Aufnahme?

Wunderbare. Es gab keine Krisen, nur die übliche Besessenheit, alles lief gut. Schwierigkeiten gab es wohl erst hinterher, als er bestimmte Details in der Abmischung und beim Masterband monierte – sagte man, ich war nicht dabei. Ich habe ihn immer als grandiosen Musiker und klugen, witzigen Menschen erlebt.

Gab es neben ihm noch andere „Lieblingsdirigenten“?

Kubelik und Giulini! Mit beiden habe ich ausgesprochen gern gearbeitet. Giulini war fast wie ein Mönch, er lebte nur für die Musik. Von den großen Dirigenten war er menschlich der Angenehmste: nobel, zurückhaltend, souverän.

Und Karl Böhm?

Er konnte gegenüber Anfängern sehr unangenehm sein, aber als wir zusammen in Salzburg „Così fan tutte“ machten, war ich ja keine Anfängerin mehr, und das Musizieren mit ihm war oft ein Erlebnis. Ich weiß nur nicht, ob mir damals schon bewusst war, was für ein tiefgründiges, philosophisches Stück das ist. Ich habe es leider nie inszeniert – oder vielleicht auch Gott sei Dank, denn „Così fan tutte“ gehört zu den schwierigsten Regie-Aufgaben überhaupt.

Wenn schon nicht als Octavian, so sind Sie doch in der vorliegenden Zusammenstellung mit zwei Hosenrollen dokumentiert, die konträrer kaum sein können: Hänsel und Orlofsky.

In beiden Fällen war ich die „Besetzung vom Dienst“. Kein Weihnachten ohne „Hänsel und Gretel“, kein Silvester ohne „Fledermaus“. Also, irgendetwas anderes für diese Tage zu planen, war einfach nicht drin! Insofern war es, bei aller Liebe zu diesen Partien, auch nicht immer ein reines Vergnügen mit diesen beiden. Aber es gibt schöne Aufnahmen davon, auch zum Anschauen, und darüber bin ich froh. Das sind für mich wichtige und gute Erinnerungen.

Sie haben mit Giulini Verdis „Trovatore“ aufgenommen, mit Riccardo Muti Amneris in „Aida“ gesungen, oft auch die Eboli – aber insgesamt haben Sie sich etwas rar gemacht im italienischen Fach.

Eine Azucena mit Giulini zu singen, habe ich als große Ehre und Herausforderung empfunden, aber ich habe diese Rollen ganz bewußt wohl dosiert, weil sie mich nervlich doch sehr gestresst haben. Ich hätte mir sehr gewünscht, diese Partien so scheinbar „mit links“, so souverän zu singen wie Giulietta Simionato, die in diesem Fach mein großes Vorbild war.

Gab es auch Vorbilder aus anderen Fächern und Stimmlagen?

Hinsichtlich Musikalität und Ausdrucksintensität natürlich die Callas. Was die Feinarbeit im Liedgesang betrifft, habe ich immer Fischer-Dieskau und Elisabeth Schwarzkopf bewundert. Ebenso Janet Baker, sie war ein großes Vorbild.

Diese drei haben bei einem Komponisten Maßstabe gesetzt, der nach wie vor als „schwierig“ wenn nicht als Kassengift gilt: Hugo Wolf.

Ich weiß nicht, warum viele Hörer seine Lieder als spröde empfinden. Ich habe sie leidenschaftlich gern gesungen, und für meine Begriffe haben nur ganz wenige Komponisten Texte so präzis in Musik umsetzen können wie er. Aber seine Stücke sind halt nicht zum Mitsingen, und das Publikum hat meist lieber das Bekannte und Eingängige – von wenigen Hochburgen des Liedgesanges abgesehen.

Eine davon ist die Wigmore Hall in London. Über das dortige Publikum sagte einer ihrer Kollegen: „Da hab ich immer das Gefühl, dass die das Repertoire mindestens so gut kennen wie ich!“

Das Publikum in der Wigmore Hall war mir immer das liebste: kenntnisreich, gebildet, begeisterungsfähig, aber nicht aufdringlich in seiner Begeisterung.

Eine Aufnahme in Ihrer Diskografie fand ich vom Repertoire her überraschend: Carl Loewe. Mit ihm verbindet man ja eher schwülstige Balladen und Lieder mit Altherren-Humor.

Um so mehr war mir daran gelegen, seine anderen Seiten zu zeigen. Zum Beispiel erschließt sich Loewes „Frauenliebe und -leben“ viel leichter als die Version von Schumann. Seinen „Erlkönig“ finde auf seine Weise genauso stark wie den von Schubert, und Gretchens „Ach neige, du Schmerzensreiche“ zähle ich zu den ganz großen Goethe-Vertonungen.

Es gibt scheinbar konträre Haltungen beim Liedgesang: die des Erzählers und die des Nachempfindenden. Welche ist Ihnen näher?

Die des Nachempfindenden. Ich denke nicht, dass man z. B. die hochemotionalen Inhalte bei Schubert und Mahler quasi referierend darbieten kann. Natürlich kommt es immer auf den Einzelfall an, wie sehr man involviert ist, wie sehr man sich hingibt. Bei Mahlers „Kindertotenliedern“ und beim „Abschied“ im „Lied von der Erde“ habe ich mich bewußt um Distanz bemüht. Sonst sind diese Sachen in ihrer Emotionalität nicht singbar.

Und bei den drei großen Zyklen von Schubert?

Da war die Gratwanderung zwischen Hingabe und Abschirmung nicht ganz so schwierig. Bei der „Schönen Müllerin“ auch deshalb nicht, weil diese Lieder ja eindeutig von einem jungen Burschen gesungen werden. Wenn man das als Frau am Ende einer langen Karriere singt, ist eine gewisse Distanz naturgemäß schon vorgegeben. Was den Ausdruck betrifft, so kann ich zu meiner Aufnahme der „Müllerin“ wohl stehen, aber stimmlich gibt’s einige Passagen, bei denen ich mir sage: schade, dass du das nicht eher aufgenommen hast.

War Schubert der zentrale Komponist in Ihrem Sängerleben?

Nicht nur im Sängerleben, sondern überhaupt. Seine Sinfonik und seine Kammermusik finde ich genauso faszinierend wie sein Liedschaffen. Neben Mozart ist er für mich der Komponist, bei dem man etwas hört, was über Musik weit hinaus geht: etwas Göttliches, wenn Sie so wollen. Und ich habe mich immer gefragt, wie es bei den beiden früh Verstorbenen wohl weiter gegangen wäre. Wie Mozart war auch Schubert seiner Zeit weit voraus. Denken Sie an die ersten vier Takten in der Einleitung zum „Doppelgänger“, die Schostakowitsch fast wörtlich zitiert hat. Für mich war er nie ein Romantiker, sondern ein klassischer Expressionist.

Wovon haben Sie sich, wenn Sie „Schwanengesang“ oder „Winterreise“ gesungen haben, eher leiten lassen, von der Spontaneität des Gestaltens oder von den Inhalten, die Sie dem Zuhörer vermitteln wollten?

Ich habe mich immer bemüht ein vertrautes Stück so zu singen, als wäre es das erste Mal. Deshalb wußte ich am Anfang der „Winterreise“ nie, wie ich am Schluß den „Leiermann“ singe, wer da als Leiermann auf mich zukommt. Ich habe das immer offen gelassen. Auch weil ich grundsätzlich finde: das Fragezeichen ist ein gutes Zeichen.

Thomas Voigt (C) 2019