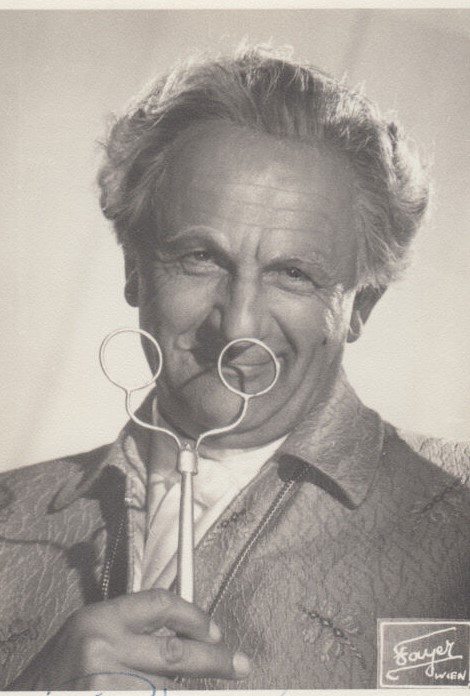

Richard Strauss, Pauline und seine Sängerinnen

“Er nimmt ihr zwei Arien weg, Ihnen keine Note! Verraten Sie mich nicht!“, beruhigt der Musiklehrer den Star-Tenor. Und sobald dieser außer Hörweite ist, raunt er der Primadonna zu: “Er nimmt dem Bacchus die halbe Rolle – lassen Sie sich nichts merken!”.

Die Konkurrenzsituation von Tenor und Primadonna hat es bei Richard Strauss eigentlich nur außerhalb der Oper gegeben, nämlich im Vorspiel zur zweiten Fassung seiner Ariadne. Gleich zu Beginn der Oper lässt Strauss keinen Zweifel daran, wer in seinen Werken das Singen und Sagen hat: Die Frauen. Nach dem Terzett der Nymphen beherrschen zwei Soprane die Szene; die Partie des Tenors wird auf Deux-ex-machina-Funktion und Schlussduett reduziert.

Das ist repräsentativ für das gesamte Bühnenwerk von Strauss: von seinen 15 Opern tragen neun Frauen-Namen, vier sind geschlechtsunspezifisch betitelt. Bleiben nur noch Guntram und Der Rosenkavalier. Und Letzterer ist, wie auch der junge Komponist im Vorspiel der Ariadne, eine so genannte Hosenrolle, eine Partie für lyrischen (Mezzo-) Sopran.

Joachim Kaiser brachte es auf den Punkt: “Strauss war ein Komponist von Weibern, die Männer konnte er eigentlich nicht recht riechen, mit wenigen Ausnahmen.“ Warum? Weil er als Hofkapellmeister in Meiningen und Weimar schlechte Erfahrungen mit Tenören gemacht hatte? Weil seine Frau, Pauline de Ahna, Sopranistin war? Oder weil er den Typus von Mann verkörperte, den Machos heute verächtlich als „Frauen-Versteher“ bezeichnen?

Auf den ersten Blick von allem ein bisschen. Doch je mehr man sich mit seinen Opern beschäftigt, desto stärker kristallisiert sich ein Element heraus: Das Interesse an der „weiblichen Psyche“. Als Strauss 1904/05 seine „Salome“ komponierte, sorgten die Arbeiten von Siegmund Freud (seine „Studien über Hysterie“ waren 1895 erschienen) im Bildungsbürgertum für einigen Aufruhr – und in Künstlerkreisen zu einer Ästhetik der „Psychologisierung“. Die Helden und Heroinen hatten ausgedient; in den Mittelpunkt rückten hysterische Frauen und deren Geschichte. Nach Wagners Heldinnen, die für die Liebe ihres Lebens in den Tod gehen, waren jetzt die pathologischen Fälle en vogue: psychisch Versehrte und Gestörte. Stücke wie Oscar Wildes Salome und Hugo von Hofmannsthals Elektra waren Steilvorlagen für den „Nervenmusiker“ Strauss.

Zwar schienen die Extreme mit dem mörderischen Mutter-Tochter-Pakt in Salome und dem hysterischen Dreimäderlhaus in Elektra bald ausgereizt: Der Rosenkavalier brachte bürgerliche Normalität zurück, auch in Bezug auf die Rollenverteilung im Kampf der Geschlechter: Mit der Marschallin und ihrem Vetter, mit Sophie und Octavian schien die Balance wieder einigermaßen wiederhergestellt. Doch auch in diesem Werk wird klar, wem die Sympathien des Komponisten gehören: den Frauen. Die Marschallin verkörpert den Inbegriff des sensiblen, kultivierten Menschen. Ihr Vetter, Baron Ochs auf Lerchenau, ist das glatte Gegenteil: grob, plump, dreist, bauernschlau, arrogant, präpotent. Mit Mandryka, dem reichen Bauern aus dem wilden Südosten, haben Strauss/Hofmannsthal dieses Macho-Image später deutlich aufgewertet in Richtung „Kerl mit Herz“. Doch auch in Arabella sind die Frauen die stärkeren Charaktere: Adelaide und ihre ungleichen Töchter.

Eine annährende Balance im Sinne von „Gleichberechtigung der Geschlechter“ gibt es im Grunde nur in Capriccio: Hier hat die weibliche Hauptfigur, eine nahe Verwandte der Marschallin, endlich einen Mann zur Seite, der ihr an Bedeutung und Persönlichkeit mindestens ebenbürtig ist: La Roche. Ist es ein Zufall, dass dieser Theaterdirektor ist, quasi die Opern-Ausgabe des von Strauss und Hofmannsthal hochverehrten Max Reinhardt?

Neben Mandryka und La Roche gibt es immerhin noch ein drittes Mannsbild im Strauss’schen Oeuvre, das eindeutig positive Züge trägt: der Färber in Die Frau ohne Schatten. Geistig weit entfernt vom Niveau eines La Roche verkörpert er menschliche Wärme und Empathie in kreatürlicher Reinform: Ein Frauen-Versteher nicht aus Einsicht und Kultur, sondern aus Instinkt und Herzensgröße. Die Figur trägt unverkennbar autobiographische Züge: Strauss im Gewand des einfachen Arbeiters; eines Mannes, der jedem Vorwurf seiner frustrierten Ehefrau, mit einer Güte und Milde begegnet, die einem ganz schnell auf die Nerven gehen kann, wenn sie vom Darsteller nicht mit einer Dosis rührender Unbeholfenheit gewürzt wird. Im Grunde ist diese Partie eine einzige Liebesklärung des Komponisten an seine Gattin: die Färberin trägt unverkennbar Züge von Pauline Strauss (vormals de Ahna). Und sie ist als Charakter weitaus komplexer und interessanter als ihr verständnisvoller Gatte, das gutmütige Arbeitstier. Sie ist der Inbegriff „weiblicher Psyche“.

Ähnliche Szenen einer Ehe, doch diesmal autobiographisch bis zum realen Namen der Hausangestellten („Anna! Anna! Wo steckt sie nur, die dumme Gans?!“), finden wir im Sonderfall Intermezzo. Was Strauss als „bürgerliche Komödie mit sinfonischen Zwischenspielen“ untertitelte, bot für das damalige Publikum vor allem voyeuristische Reize: Der Strauss’sche Ehestreit als Alltags-Oper, Richard und Pauline Strauss als Robert und Christine Storch. Karl Kraus, Wiens schärfster Satiriker, giftete in seiner Fackel: „Wenn in Schönbrunn der Nilpferdwärter ‚Gehst, her Fritzl!‘ ruft und sich ein lachsfarbener Höllenschlund öffnet, um eine Brotkrume zu empfangen, so ist das eine intellektuelle Bravourleistung gegen alles, was wir rings um Herrn und Frau Storch erleben konnten.“

Zugegeben: um die Qualitäten des Intermezzo zu würdigen, muss man empfänglich sein für den Reiz des Trivialen. Und wer das Stück nicht an den Literaturopern von Strauss/Hofmannsthal misst, wird neben den fein gearbeiteten Zwischenspielen vieles Hörenswerte entdecken. Das Libretto, das Strauss selbst verfasste nachdem sich Hugo von Hofmannsthal mit ungewöhnlich harschen Worten verweigert hatte, brachte ihm immerhin ein großes Kompliment von Max Reinhardt ein: Intermezzo könne durchaus auch ohne Musik auf dem Theater bestehen. Der Konflikt des Stückes – Frau verdächtigt Mann aufgrund einer Namensverwechselung der Untreue – ist ein banaler Nebenschauplatz. Im Mittelpunkt steht einmal mehr das Psychogramm einer Frau. Nein, der Frau. Dass es diesmal allzu realistisch erscheint, fand Pauline Strauss damals durchaus nicht komisch. Noch Jahre später machte sie ihrem Gatten heftige Vorwürfe, sie in aller Öffentlichkeit derart vorgeführt zu haben. Worauf Strauss sie mit dem Hinweis beruhigte, dass die Versöhnungsszene am Schluß doch ein einziges Kompliment an sie sei. Ob Pauline sich auch durch die Darstellung der Uraufführungssängerin brüskiert fühlte? Immerhin hatte Lotte Lehmann ausreichend Gelegenheit die Szenen der Strauss-Ehe in Garmisch live studieren können, und man kann sich lebhaft vorstellen, dass sie es an Drastik nicht fehlen ließ. Überliefert ist, dass sich Strauss bei einer späteren Sängerin, der Münchnerin Moje Forbach, ausdrücklich dafür bedankte, dass sie seine Frau so sympathisch dargestellt habe.

Sicher war es Pauline auch nicht entgangen, wie sehr der Mann in Intermezzo seine Frau gegen die Sticheleien der Skatbrüder in Schutz nimmt: „.. für mich ist sie gerade das Richtige. Ich habe ein Talent zum Verdösen, Verbummeln; was aus mir geworden, verdanke ich ihr, besonders die Gesundheit! (…) Jeder Mensch hat seine zwei Seiten, der Unterschied ist nur, dass der eine nur das Gute zeigt, das sind die Menschen mit der angenehmen Fläche. Während sie – sie ist eine von den ganz zarten, schamhaften Naturen mit rauer Schale, ich kenne manche, es sind die Besten!“

Was in der Machosprache als „zickig“ gilt, hat Strauss nirgendwo so differenziert und liebevoll gestaltet wie bei den beiden Figuren, für die Pauline Modell gestanden hat, der Färberin und Christine Storch. Beide wurden von Lotte Lehmann aus der Taufe gehoben und sind mit das Anspruchsvollste, was Strauss seinen Sängerinnen abverlangt hat. Anspruchsvoll nicht so sehr in der vokalen Bewältigung (da bleiben Salome und Elektra an der Spitze), sondern im Wechsel vom Arioso und Parlando. „Im Singen sprechen, im Sprechen singen“ – diese alte Regel muss man für die Christine aus dem Effeff beherrschen, dazu braucht es schon singende Schauspielerinnen wie Lucia Popp in der Sawallisch-Aufnahme und Felicity Lott in der englischsprachigen Aufführung vom Glyndebourne Festival. Hanny Steffek, die wunderbare Darstellerin der Münchner Inszenierung (dokumentiert im TV-Mitschnitt von 1963) ist unübertroffen in Textverständlichkeit und in der Kunst des Parlando, kommt aber bei den ariosen Aufschwüngen an stimmliche Grenzen. Laut Joseph Keilberth, der das Werk damals im Cuvilliéstheater dirigierte, war die Partie für den lockerleichten Sopran der Steffek „eine Isolde“ – auch was die Länge betrifft. Christine ist in dreizehn, ihr Gatte nur in fünf Szenen auf der Bühne.

Ja, Joachim Kaiser hat Recht, bei Strauss räumen die Frauen ab. Entweder mit rauschhaft-sinnlichen Aufschwüngen, deren Notenbilder wiederholt mit weiblichen Orgasmuskurven verglichen wurden: die berühmten letzten Worte der Salome („Ich habe deinen Mund geküsst, Jochanaan!“, die Ekstase der Chrysothemis („Ich bin ein Weib und will ein Weiberschicksal“), die Todessehnsucht der Ariadnes („Du wirst mich befrei’n“), Helenas „Als meinen Schatz über der leuchtenden Welt“ und Arabellas „Wie ein lichter Fluß, auf dem die Sonne blinkt“ sind die markantesten Beispiele. Oder mit inneren Monologen zwischen Parlando und Lyrik: Der Zeit-Monolog der Marschallin, die Schluß-Szene der Gräfin in Capriccio und Arabellas „Mein Elemer“ stehen hier stellvertretend für all die Szenen, bei denen Strauss Gedanken mit aufwallenden Emotionen kontrastiert.

Womit wir bei den beiden Grundtypen der „Strauss-Sängerin“ sind: dem jugendlich-dramatischen Sopran mit expansiver Höhe und dem lyrischen Sopran mit besonderer Eignung für flüssiges Parlando. Stellvertretend für den ersten Typus kann Leonie Rysanek stehen, deren Stimme in der oberen Quart erst richtig aufblühte und deren Spitzentöne wie Flammenwerfer jedes noch so üppige Orchester überstrahlten. Mit diesen Qualitäten trug sie wesentlich zum verspäteten Siegeszug der Frau ohne Schatten und zur Aufwertung der Chrysothemis in Elektra bei. Ähnlich strukturiert war die Stimme von Leontyne Price: Je höher, desto üppiger. Wie der Mitschnitt eines Carnegie-Hall-Konzertes zeigt, war sie noch mit 64 Jahren in der Lage, den ekstatischen Aufschwung der Helena mit leuchtender Höhe zu singen.

Repräsentativ für den zweiten Typus, lyrischer Sopran mit flüssigem Parlando, ist Elisabeth Schwarzkopf als Marschallin, Primadonna in Ariadne und Capriccio-Gräfin. Ich sage bewusst Primadonna, denn als solche bleibt sie im Vorspiel der „Ariadne“ unerreicht. Im Opern-Teil zaubert sie vor allem mit Pianokünsten und Farbnuancen („Gibt es kein Hinüber“). Artverwandte sind Elisabeth Grümmer, Gundula Janowitz sowie (mit größeren Reserven in der Mittellage) Maria Reining, Sena Jurinac und Lisa Della Casa.

Eine Klasse für sich bleibt Lotte Lehmann. Als Komponist in der Uraufführung der heute üblichen Zweitfassung der Ariadne (Wien 1916) hatte sie ihren großen Durchbruch; fortan gehörte sie zu den Lieblingen des Wiener Publikums – und zu den Lieblingssängerinnen von Richard Strauss. Sie war seine erste Färberin (UA Wien 1919) und seine erste Christine (UA Dresden 1924), sie sang Sophie und Octavian, machte als Marschallin Operngeschichte – und war 1933 die Arabella der Wiener Erstaufführung.

Die Arabella-Premiere, am 1. Juli 1933, sang Viorica Ursuleac – und das sicher nicht nur aus politischen Gründen (Lehmann hatte sich jeder Vereinnahmung durch die Nazis verweigert, während sich Ursuleac und ihr Mann Clemens Krauss den neuen Verhältnissen virtuos anpassten). Lehmann war damals 45; ihre Höhe, die in besten Zeiten so aufregend und verschwenderisch war, wie es sich Strauss nur wünschen konnte, war inzwischen knapp geworden. Und über den langen Atem, den die Partie der Arabella an einigen Schlüsselstellen verlangt, hatte sie noch nie verfügt. Doch auch mit diesen Schwächen war sie der Ursuleac haushoch überlegen – an Stimmqualität, Musikalität, Gestaltungsreichtum und Eloquenz.

Was zu der Frage führt, wieso Viorica Ursuleac zum Kreis der Strauss-Favoriten zählte. Beim Vergleich ihrer Aufnahmen mit denen von Maria Cebotari (der ersten Schweigsamen Frau), Margarete Teschemacher (der ersten Daphne) und Maria Reining kann ich kaum nachvollziehen, warum sie nach der Arabella auch für die Uraufführungen von „Friedenstag“ (1938), Capriccio (1942) und die Generalprobe der Danae gewählt wurde (1944, die Premiere fiel ins Wasser, nachdem Goebbels den „totalen Krieg“ verkündet hatte). War es eine Konzession des Komponisten an Clemens Krauss, der als Dirigent und Intendant die Qualität des Strauss-Repertoires hochhielt? Oder kam die Stimme der Ursuleac „live“ wesentlich besser zur Geltung als in Aufnahmen?

Verständlicher ist der Fall Maria („Mizzi“) Jeritza. Sie hob als Ariadne beide Fassungen aus der Taufe, war die erste Kaiserin in Die Frau ohne Schatten und war auch für die Uraufführung der Ägyptischen Helena geplant. Zwar sang, gegen den heftigen Protest Hugo von Hofmannsthals, Elisabeth Rethberg die Premiere in Dresden, doch konnte die Jeritza bei der Wiener Erstaufführung hinreichend zeigen, dass die Partie für sie maßgeschneidert war. Und es waren, wie Fotos und Filme belegen, sehr attraktive Maße. Die Jeritza war die Glamour-Diva par excellence, von den Primadonnen in Europa die mit dem größten Sex-Appeal. Ihre Stimme war auch nicht zu verachten, doch als Sängerin hatte sie nicht den Rang einer Lehmann.

Die legendäre Feindschaft der beiden – unterschwellig noch beim gemeinsamen Interview anlässlich der Erstaufführung der Ariadne an der Met zu spüren, 46 Jahre nach der Wiener Premiere – scheint auch den ewigen Diskurs von Verpackung und Inhalt widerzuspiegeln: Erotik betraf bei der Jeritza in erster Linie Erscheinung und Verhalten; bei der Lehmann hingegen teilte sie sich vor allem in ihrem Singen mit. Wer ihre Erzählung der Sieglinde im ersten Akt Walküre gehört hat, wird die Leidenschaft der Figur hautnah gespürt haben – und den Vulkan, der unter der scheinbar hausbackenen Fassade der Lehmann brodelte.

Dass die Salome zu den größten Erfolgen der Jeritza zählte, kann man sich lebhaft vorstellen – optisch. Und wer ihre Live-Aufnahmen von dieser Rolle (veröffentlicht in der Edition Wiener Staatsoper live) gehört hat, wird sofort begreifen, was Strauss meinte, als er sagte: „Wenn Sie nicht in die Partitur schauen, ist sie das reinste Genie.“ Doch braucht es nicht mal den Blick in die Partitur um zu hören, dass da ein stimmlicher Wildwuchs und eine musikalische Willkür am Werk ist, wie sie heute niemand mehr dulden würde. Maria Jeritza ist ein klassischer Fall von Type Casting, der zeigt, dass nicht nur Intendanten, sondern auch Komponisten und Dirigenten ein bis zwei Ohren zudrückten, wenn Optik und Darstellung stimmten. Und Strauss befand sich damals in guter Gesellschaft: Auch Puccini und Korngold setzten auf die Theaterwirksamkeit der temperamentvollen Mizzi.

Im Vorspiel der Wiener Ariadne muss das Zusammentreffen von Lehmann und Jeritza ideal gewesen sein: Hier emotionale Hingabe, singende Seele – dort Glamour, Sex-Appeal, Star-Attitüde. Ob aber Jeritza die Verwandlung zur tragischen Heldin schaffte? Ihre Aufnahme von „Es gibt ein Reich“ hat Grandeur und klingt nach den Salome-Auszügen überraschend notengetreu – wenn auch nicht entfernt so tiefgründig und berührend wie die Einspielung von Maria Cebotari unter der Leitung von Herbert von Karajan. Als Salome war Cebotari vielleicht nicht so aufregend wie Jeritza, doch stimmlich und musikalisch wesentlich attraktiver. Auch Hildegard Ranczak (später die erste Clairon in Capriccio) und Else Schultz sollen Zeitzeugen zufolge viel genauer mit dem Notentext umgegangen sein.

Die ideale Salome fand Strauss jedoch erst 1944, bei der Salome-Neuproduktion der Wiener Volksoper zu seinem 80. Geburtstag: Ljuba Welitsch. Sie war und bleibt schlichtweg die Erfüllung der Partie, das haben selbst große Kolleginnen wie Rysanek und Schwarzkopf wiederholt gesagt. Über die Wirkung ihrer Salome kursieren die tollsten Geschichten: in Amerika seien schwangere Frauen ohnmächtig geworden, im Theater an der Wien habe sich bei manchen Männern derart viel Druck angestaut, dass sie sich danach im benachbarten Freudenhaus abreagieren mussten. Für Beverly Sills und Leontyne Price war die Salome der Welitsch an der Met DAS Schlüssel-Erlebnis ihrer Studienzeit.

Während die rothaarige Ljuba als Salome Triumphe feierte (u. a. in Peter Brooks Londoner Inszenierung mit der Ausstattung von Salvador Dalí), begann der Aufstieg einer Sängerin, die als Salome und Elektra Geschichte machte: Inge Borkh. „Ich hörte Dienstag in Bern eine hervorragende neue Salome“, schrieb Strauss im März 1947. Leider erlebte er sie nicht mehr als Elektra; in dieser Partie ist sie bis heute der Maßstab geblieben. Es hat Sängerinnen gegeben, die selbst bei den schwierigsten Passagen der Partie absolut unangefochten geklungen haben, voran Birgit Nilsson und Gertrude Grob-Prandl; doch kaum eine Sängerin, bei der Ton und Wort, Schauspiel und Gesang, Emotion und Musikalität derart eins geworden sind.

Bei den Festaufführungen zu seinem 80. Geburtstag entdeckte Strauss in Wien noch eine weitere Ausnahme-Sängerin. In der Ariadne-Aufführung der Staatsoper sang sie den Komponisten – und zwar so umwerfend intensiv, dass Strauss ihr nach der Vorstellung sagte: „Hab gar net gwusst, dass mein Komponist so gut ist!“ Es war die damals 24jährige Irmgard Seefried, die Karl Böhm von Aachen nach Wien geholt hatte. Sie gilt bis heute als ideale Verkörperung der Partie, allenfalls erreicht von Sena Jurinac, deren Aufstieg ebenfalls im letzten Kriegsjahr begann. Unvergessen sind beide auch in der anderen Hosenrolle von Strauss, dem Rosenkavalier.

Vielleicht ist Octavian Rofrano, der „junge Herr aus guten Hause“, die Strauss-Partie, die seinen Sängerinnen den größten Gestaltungsspielraum lässt. Damit meine ich nicht in erster Linie die Travestie-Szenen im ersten und dritten Akt, sondern das besondere Klangfarbenspektrum dieser Rolle. Sowohl lyrische Mozart-Soprane wie Tiana Lemnitz, Irmgard Seefried und Elisabeth Grümmer als auch üppige Mezzostimmen wie Christa Ludwig, Tatiana Troyanos und Brigitte Fassbaender haben in dieser Partie Maßstäbe gesetzt. Wobei Brigitte Fassbaender als Rosenkavalier für meine Begriffe dem Rollenideal so nahe gekommen ist wie Welitsch als Salome, Borkh als Elektra, Rysanek als Kaiserin und Della Casa als Arabella: Optisch und darstellerisch völlig eins mit der Figur, bot sie mit ihrer üppigen, satten Tiefe noch eine Klangfarbe, die der Hosenrolle sehr gut stand. Dazu Carlos Kleiber am Pult, Lucia Popp als Sophie und Otto Schenk als Regisseur – eine wunderbare Konstellation, glücklicherweise in Bild und Ton festgehalten und auf DVD verfügbar.

Ein ganzer Sonderfall ist Zerbinetta: als einzige dankbare Partie, die Strauss für Koloratursopran geschrieben hat. Hört man die Ur-Fassung der großen Arie (fast schon einschüchternd souverän dargeboten von Beverly Sills und Edita Gruberova), hat man den Eindruck, dass Strauss mit dieser Rolle der ursprünglich geplanten Sängerin, der hochvirtuosen Frieda Hempel, das komplette Arsenal an Stunts und Tricks abgefordert hat – das ist schlichtweg nicht mehr zu toppen. Um so erstaunlicher, dass die Stuttgarter Premiere der Erstfassung (1912) dann von Margarethe Siems gesungen wurde: Sie war in Dresden die erste Chrysothemis und Marschallin, und dass sie alle drei Partien zur vollen Zufriedenheit von Strauss gesungen haben soll, klingt uns heute fast wie ein Wunder. Man stelle sich vor, dass Leonie Rysanek auch die Zerbinetta und Edita Gruberova auch die Chrysothemis bewältigt hätte. Doch wie etliche Beispiele aus der Epoche vor dem Ersten Weltkrieg zeigen, waren die Sänger offenbar vielseitiger, weniger festgelegt auf „Fächer“. Auch Selma Kurz, die erste Zerbinetta der Wiener Fassung (1916) muss eine große vokale Spannweite gehabt haben; ihr Repertoire reichte von der Butterfly bis zur Königin der Nacht.

Was die Partie der Zerbinetta über alle Schaustücke im so genannten „Koloraturfach“ hinaushebt: Sie verlangt nicht nur die Technik einer Belcanto-Virtuosin, sondern auch die Diktion und Eloquenz einer Schauspielerin. „Männer! Lieber Gott, wenn Du wirklich wolltest, dass wir Ihnen widerstehen sollten, warum hast Du sie so verschieden geschaffen?“ Das Wort „verschieden“ hat Strauss mit einer ausgiebigen Koloratur versehen; sie endet mit einer lautmalerisch absteigenden Phrase, die demonstratives Seufzen und Jammern assoziiert. Das stimmdarstellerisch zu nutzen, ist leider nur ganz Wenigen eingefallen. Rita Streich und Silvia Geszty haben immerhin eine Andeutung gemacht. Doch kaum eine hat das so anschaulich umgesetzt wie Alda Noni, die Zerbinetta der legendären Wiener Fest-Aufführung zum 80. Geburtstag des Komponisten am 11. Juno 1944. Der kleine Akzent der Italienerin, berühmt geworden durch den Film-Song „Kauf dir einen bunten Luftballon“, gab ihrer Darstellung sicher das gewisse Etwas. Dass sie aber die textlichen Feinheiten genau erfasste, ist sicher auch Josef Krips zu danken, mit dem sie die Partie einstudierte (als so genannter „Halbjude“ durfte Krips im Wien der NS-Zeit seinen Beruf nicht mehr ausüben und war „im Untergrund“ als Vocal Coach tätig). Zwar kam Noni als „soprano lirico-leggero“ bei den Höhenflügen der Zerbinetta an stimmliche Grenzen (wie auch ihre Kolleginnen Erna Berger und Hilde Güden), und sicher verfügte sie nicht über die Virtuosität einer Gruberova; doch hat sie die darstellerischen Möglichkeiten des Textes mehr ausgeschöpft als manche Muttersprachlerin.

Natürlich lebt auch die große Arie von „Wortes Wonne und Wert“, soll sie nicht zur endlosen Vokal-Etüde geraten. Auch sind Charme, Persönlichkeit und Signifikanz einer unverwechselbaren Stimme hier letztlich wichtiger als souveränes Virtuosentum. Aus diesem Grunde ziehe die Aufnahmen von Rita Streich, Ilse Hollweg und Erika Köth den Dokumenten großer Meisterinnen der Koloratur letztlich vor.

Dass es in der Ariadne niemals zu einem Dialog der beiden Frauen kommt, scheint dramaturgische Absicht zu sein: Im Stück ist Ariadne ist ganz in sich gefangen, hat keinen Kontakt zur Außenwelt. Und auf der Theater-Ebene redet die Primadonna natürlich nicht mit einer hergelaufenen Tänzerin, die sich erdreistet, ihr die Bühne streitig zu machen. Musikalisch aber muss es Strauss doch gereizt haben, Zerbinetta und Ariadne im Duett singen zu lassen. Wie Elektra, DerRosenkavalier und Die Frau ohne Schatten zeigen, liebte er ja den Zusammenklang von Frauenstimmen. Ob er deshalb für die drei Begleiterinnen der Ariadne, die Wasser, Bäume und Echo symbolisieren, melodisch überaus reizvolle Terzette geschrieben hat? Sicher, die Ensembles der vier Liebhaber Zerbinettas, können dem etwas Eigenes entgegensetzen, nämlich die äußerst kunstvolle Vorwegnahme der „Comedian Harmonists“. Immerhin geht es hier um den Kontrast von Opera Seria und Opera Buffa. Aber ist es ein Zufall, dass selbst bei diesem Diskurs die Männer gesanglich zu kurz gekommen sind? Die Antwort gibt Zerbinetta in ihrer Arie – mit der Gegenfrage: „Sind wir Frauen nicht unter uns?“